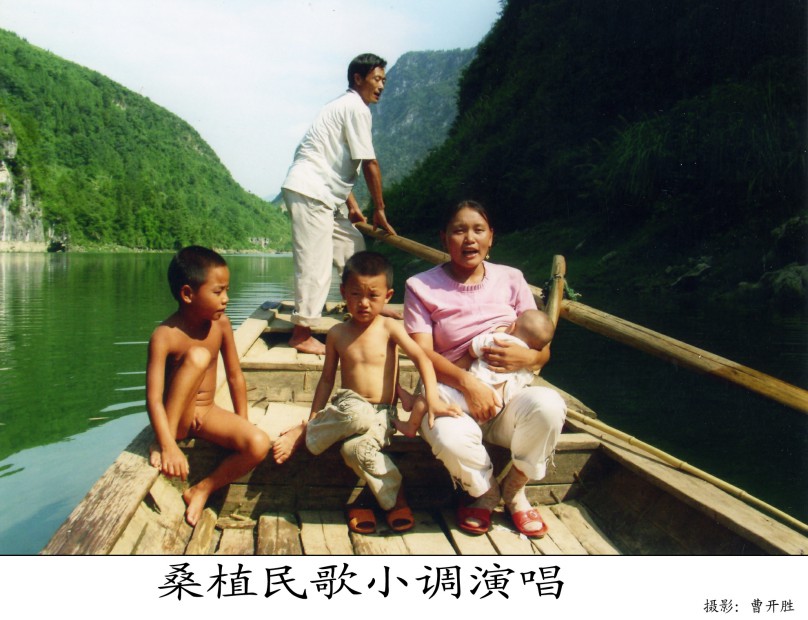

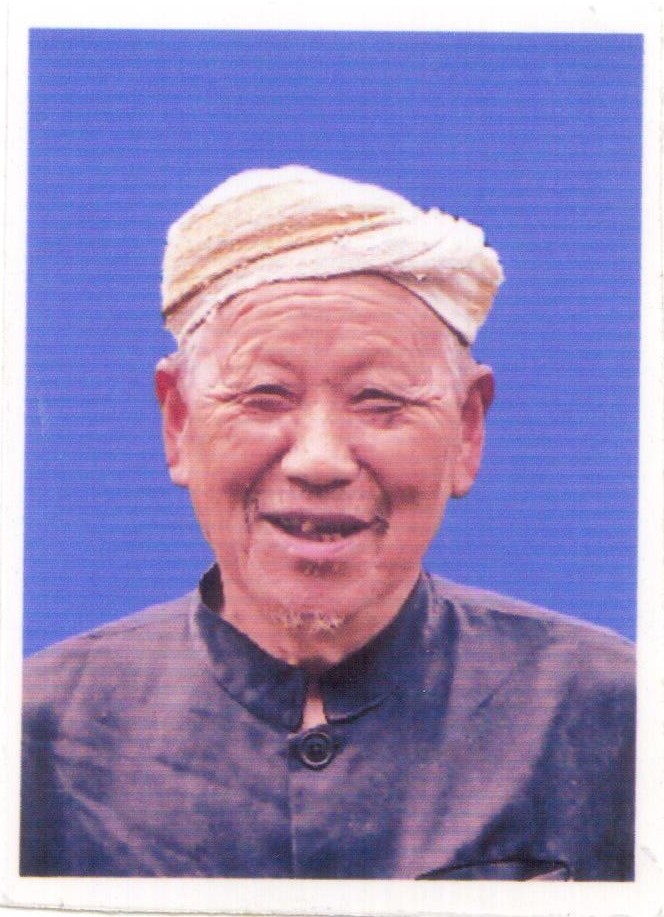

桑植民歌項目省級代表性傳承人:陳金鐘

陳金鐘(1938年8月-2015年12月)�,出生于空殼樹鄉(xiāng),原文化局退休干部��,一直從事桑植民歌的搜集、整理��、挖掘和教唱工作�。兒時的陳金鐘即隨母親彭云香、鄉(xiāng)鄰彭名所等學唱本地民歌���;1954年參加教師工作后就開始向老民歌藝人陳才文�����、金克武等十余人學唱茶山小調(diào)���;1957年調(diào)縣文化館后,師從谷志壯��、戴福香��、谷兆芹���、谷學之���、向宏治���、金岸武�����、鐘學芝等民間藝人學唱桑植民歌���,并對他們各自的民歌流派進行搜集�����、整理和挖掘�。通過五十年的研究和教唱�,陳金鐘已掌握山歌、小調(diào)����、花燈調(diào)、號子�、儺腔等桑植民歌3000首,已編印《桑植民歌》����、《桑植白族民歌選》、《桑植民歌精選》�、《桑植花燈戲音樂》、《桑植儺戲音樂》、《桑植佛戲音樂》�����、《桑植風俗儀式�����、曲藝音樂》��、《桑植吹打樂》等書籍和資料��,傳授學生數(shù)千人�����。2003年張家界市政府授予陳金鐘“德藝雙馨”稱號��,其傳略輯入《湖南當代文藝家傳略》和《中國當代藝術(shù)界名人錄》�����。

桑植民歌項目省級代表性傳承人:谷彩花

谷彩花����,白族�,1946年生,現(xiàn)住官地坪鎮(zhèn)杜家坪村�����。谷彩花出生于民歌世家�����,外公精通民歌����、民舞��,特別是母親是遠近聞名的“金嗓子”�,哥哥和姐姐也是民歌高手。受家庭的熏陶����,谷彩花自小便跟隨母親、外公學習民歌����,練就了一副好嗓門,在多年的原生態(tài)民歌演唱實踐中形成了高亢明亮又溫婉細膩的演唱風格�����,更擅長即興編詞演唱山歌,“天上飛的���,地下跑的�,水里游的”自然界眾多物象�、生產(chǎn)、生活場景都能被她巧妙地運用到歌曲里���,能演唱高腔山歌��、號子�����、花燈調(diào)��、小調(diào)等桑植民歌500余首�����。

谷彩花始終以自己的實際行動推動桑植民歌的發(fā)揚光大����,常年在本村組織村民開展文藝演出活動,并教授桑植民歌�、民舞、曲藝等�,現(xiàn)有徒弟有30余人�����。其精湛的演唱技藝得到省內(nèi)外多家專業(yè)院團和新聞媒體的關(guān)注�,先后接待過中央音樂學院、中國音樂學院學生采風��,走進湖南省藝術(shù)職業(yè)學院��、吉首大學等高校教唱桑植民歌��。并參加過北京����、臺灣等省內(nèi)外各項桑植民歌的宣傳推廣活動。

桑植民歌項目省級代表性傳承人:尚生武

尚生武�,土家族,1952年1月出生于河口鄉(xiāng)���,縣文化館退休干部����。四、五歲起尚生武跟四爺爺尚德春學唱民間小調(diào)�����、花燈調(diào)��,跟父親尚世金學唱山歌�,跟叔叔尚世胄、尚世龍����、哥哥尚立文學習“打花燈”,并在學校學習之余參與家族班子在村里各戶的舉辦的“還儺愿”���、“做道場”�����、“結(jié)婚告祖”等民俗活動���。1970年尚生武在進縣文藝宣傳隊后廣泛學習桑植各地民間藝人的民歌,先后師從谷兆慶���、谷志壯����、羅連清、婁菊香�����、向貴之���、尚本固、金岸武等數(shù)十位全縣有影響的民間歌師傅���,全面掌握了桑植山歌小調(diào)��、勞動號子��、花燈調(diào)����、風俗歌��、禮儀歌��、儺腔等民歌3000多首,被譽為“土家歌王”�。

為傳承桑植民歌,尚生武把從祖輩和民間歌師傅學到的民歌傳授給年輕一輩��,每年在縣委黨校干部��、縣勞動就業(yè)中心����、縣教育局中小學音樂教師課、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站等培訓班上教唱桑植民歌�����,近三十年來共計培訓學員數(shù)千人�����,收授徒弟50多人����,接受過中央電視臺、湖南衛(wèi)視等多家電視臺和湖南師大等專業(yè)藝術(shù)院校采訪���,并在波蘭�����、前蘇聯(lián)�����、德國�����、中國音樂學院等國內(nèi)外演出活動中演唱桑植民歌����。

桑植民歌項目省級代表性傳承人:向佐絨

向佐絨���,土家族�����,1958年6月生于人潮溪鄉(xiāng)�����,張家界市群藝館退休干部����。孩童時向佐絨便跟著父親向桂懷、二叔向桂之�����、繼母陳召炯��、舅媽張巧珍學唱最原始的桑植民歌�����。1976年被招收為桑植縣花燈劇團演員�����,參加了縣花燈劇團���、文化館的民歌培訓�����,隨后跟隨婁菊香���、皮喜姑���、谷春凡等老一輩民間藝人學習了大量的桑植民歌。現(xiàn)能演唱山歌���、小調(diào)���、花燈調(diào)等民歌500多首,被譽為“湘西桑植民歌皇后”�����。

多年來向佐絨以民歌的傳承為己任�����,常年為旅游職業(yè)學校�����、航空職業(yè)技術(shù)學院��、吉首大學�����、市委黨校��、市直機關(guān)等單位教唱桑植民歌累計達近7萬人次���,收授徒弟50多人�����。多次為黨和國家領(lǐng)導人演唱民歌��,先后接待過中央電視臺�����、中國音樂學院����、中央音樂學院等新聞媒體和專業(yè)院團的采風�����,并數(shù)次參加央視��、廣西南寧等省內(nèi)外各項桑植民歌演出和走進中國音樂學院等高校教唱桑植民歌活動,為桑植民歌的宣傳推廣作出了巨大貢獻�。

桑植民歌項目省級代表性傳承人:袁紹云

袁紹云,土家族�����,1948年7月生���,五道水鎮(zhèn)團堡村人���。8歲時跟母親聶幺姑學唱民歌。小學畢業(yè)后���,袁紹云因家貧輟學在家務農(nóng)�,艱苦的生產(chǎn)勞動并沒有減弱他對民歌的熱愛����,勞動之余又先后向多位師傅學習。成年后因演唱山歌的特殊技能����,他多次被鄉(xiāng)里選派參加了縣���、州文化主管單位的培訓和比賽活動���。目前他已掌握山歌�、小調(diào)���、號子等民歌200余首���。其掌握的傳統(tǒng)高腔山歌的潤腔方法為聲樂演唱和研究提供了獨特的范例,湖南衛(wèi)視�����、中央四臺《遠方的家》欄目����、中國音樂學院、湖南師大等媒體和藝術(shù)院校的采風也紛至沓來����。先后參加過中央電視臺、全國少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)演等桑植民歌演出活動��。

袁紹云在潛心研習老一輩留下來的民歌同時也注重傳承��,十多年來共收徒弟二十多人,他表示在晚年生活中以桑植民歌的傳承為主��,讓祖輩留下的民歌不在自己的手中丟失��。

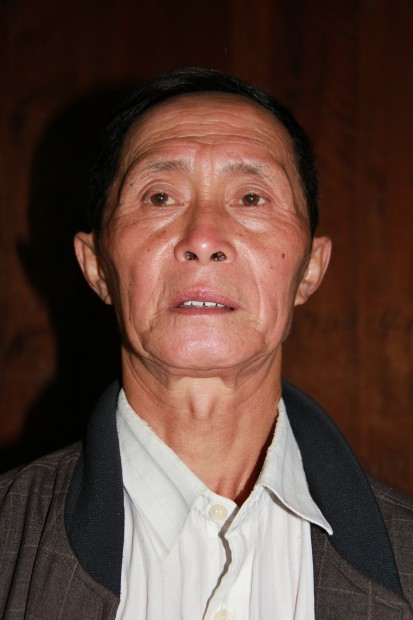

桑植民歌項目市級代表性傳承人:陳國榮

陳國榮����, 1949年11月出生,高小文化�����,土家族��,張家界市桑植縣人潮溪鄉(xiāng)塔坪村田家臺組農(nóng)民��。11歲開始隨父陳季三及母親正式學唱民歌�,14歲時學打圍鼓,至今還跟圍鼓班子走鄉(xiāng)串戶�����。17歲起���,在生產(chǎn)隊出工生產(chǎn)中又師從當?shù)氐拿窀鑾煾底繌恼?��、卓仁安等人,學習他們獨特的潤腔方式及不同的山歌腔板���。1978年�����,29歲的陳國榮遇到了白石鄉(xiāng)雙獅村聞名一方的民歌手唐登富�,人稱唐老七��,對陳國榮的“翻天云”演唱技藝起到了極大的促進作用��。2000年起�,又師從當?shù)孛窀鑲鞒腥讼蚬鹬畬W習高腔山歌翻天云等。

陳國榮在多年的民歌學習和傳承中形成了自己獨有的技藝特征:

一陳國榮的民歌演唱穿透力強�。桑植人潮溪鄉(xiāng)山高谷深,陳國榮自小生活在此吸收天地靈氣���,田間地頭是他練習民歌演唱的場地�,良好的身體素質(zhì)也鍛煉了他的氣息���,故而他的演唱聲音通透洪亮�,富有穿透力,特別是演唱高腔山歌時聲音高亢有如鉆天入云之感�����。

二是陳國榮擅長即興編詞�����,詼諧幽默���,富有感染力�����。陳國榮雖然只有高小文化�,但從小在民歌之鄉(xiāng)耳濡墨染���,天資聰穎的他能就地取材即興編詞演唱�,歌詞幽默好笑����,內(nèi)容都是老百姓喜聞樂見的,陳國榮被當?shù)厝朔Q為“不老的山歌王子”。

三是樂感強��,演唱富有鮮明的節(jié)奏感��。陳國榮除了能演唱民歌外�,打圍鼓也是他的一個強項,多年的圍鼓演奏讓他在演唱民歌時更注重音樂節(jié)奏的把握��,故而他的演唱無論是委婉的小調(diào)還是悠長的高腔散板���,他都能將鮮明的節(jié)奏貫穿其中。

現(xiàn)在年輕人出門打工的多�����,很難找到合適弟子����,陳國榮便定期到鄉(xiāng)中學為學生義務教唱桑植民歌,所帶學生近六百余人���。為更好地傳承桑植民歌��,陳國榮還經(jīng)常在田間地頭的勞作時給當?shù)啬贻p人教唱民歌��,既緩解了勞動的疲乏����,又傳承了民歌,在他的歌聲影響下���,現(xiàn)在有三十余人跟他學唱民歌�����,閑暇之余他還整理了自己演唱的200多首民歌����。

精湛的民歌演唱技藝和樂觀的生活態(tài)度�,陳國榮越來越多地受到外界關(guān)注: 2000年接受天津電視臺民歌采訪;接受2011年5月�����,省藝術(shù)職業(yè)學院�����、2012年中央音樂學院研究生��、2013年長江師范學院博士生、吉首大學音樂舞蹈學院等高等院校師生的采風�。

桑植民歌項目市級代表性傳承人:唐桂珍

唐桂珍,女�,1977年8月出生于桑植澧源鎮(zhèn)仙娥村。1985年——1990年就讀于澧源鎮(zhèn)仙娥小學����;1990年—1992年就讀于澧源鎮(zhèn)賀龍中學初中部;1994年—1997年就讀于常德藝術(shù)學校�����;1997年—1999年任教于苦竹坪小學���;1999年—2006年任教于桑植縣機關(guān)幼兒園;2006年至今調(diào)市政工程管理站���;2009年—2011年參加省電大函授本科學習���。2008年在中國音樂學院進修,師從中國著名聲樂教育家楊曙光�����。

唐桂珍自小聰慧伶俐,四歲時跟隨在當?shù)厥切∮忻麣獾拿窀枋忠虌屘乒庑銓W唱民歌����,耳濡目染,到四五歲就會唱二十余首桑植民歌�����。小學�、初中階段,她一邊放牛��、扯豬草一邊學唱民歌�����,也練就了一副金嗓子�����,受老師推薦�����,初中畢業(yè)后進入常德藝術(shù)學校進行專業(yè)學習��。1997年畢業(yè)后到苦竹坪學學教書,唐桂珍借此機會深入民間向當?shù)孛窀枋謱W唱民歌����,并把掌握的民歌傳唱給自己的學生。1999年唐桂珍在全縣首屆桑植民歌大賽中因高超的演唱技巧����,被桑植縣政府調(diào)入縣機關(guān)幼兒園,專門從事桑植民歌的宣傳推廣����。自2000年起,她跟隨桑植文化館���、非遺中心下到桑植20多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)采集民歌,現(xiàn)已掌握山歌���、小調(diào)��、花燈調(diào)等民歌200多首���。

為更好地宣傳和推廣桑植民歌,唐桂珍多次赴湖南衡陽師院�、省藝術(shù)職業(yè)學院音樂系教唱桑植民歌�,全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站長培訓�、黨校科干班等市����、縣級培訓班都有她的民歌教唱身影。

唐桂珍在央視音樂頻道的“民歌中國”欄目�、中央七臺“文化生活”、北京中國少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)歌舞類調(diào)演�����、湖南省藝術(shù)職業(yè)學院 “桑植民歌原生態(tài)音樂會”����、《桑植民歌經(jīng)典》第一輯等演出活動中都有精彩的桑植民歌演唱。因演唱桑植民歌唐桂珍曾獲得全國第二屆鄉(xiāng)村青年才藝風采大賽第二名����;第6屆“全國新人新作”比賽青年組二等獎;湘鄂川黔四省邊區(qū)文藝邀請賽個人二等獎����;湖南省少數(shù)民族文藝調(diào)演銀獎等殊榮。

從1999年起唐桂珍作為桑植民歌形象代言人�,與縣委���、縣政府、政協(xié)等單位或領(lǐng)導一起到全國各地參加團拜會����,旅游招商會,并代表張家界市旅游推介會形象大使推介張家界旅游����。

從藝十多年,唐桂珍先后接受了央視音樂頻道�����、湖南衛(wèi)視���、湖南日報等多家媒體及中央音樂學院���、湖南師范大學���、吉首大學����、省藝術(shù)職業(yè)學院等大中專院校的采訪及采風。在桑植民歌的保護和傳承中����,唐桂珍兢兢業(yè)業(yè),恪守民歌傳承人的職責和義務�,作為桑植民歌市級代表性傳承人實至名歸。

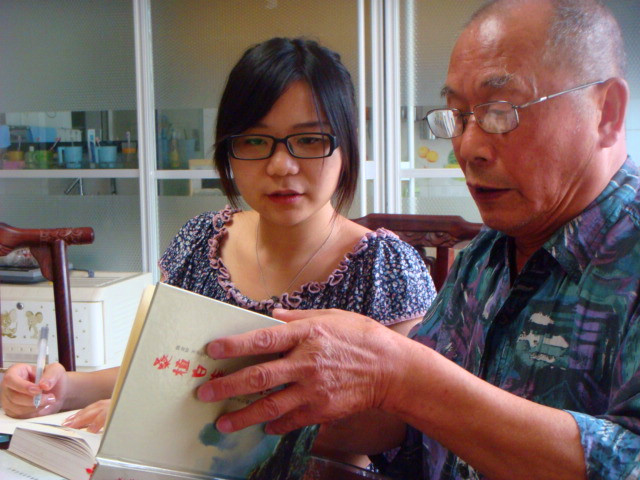

桑植民歌項目市級代表性傳承人:向桂之

向桂之���,男�����,土家族��,1927年5月出生于桑植縣人潮溪鄉(xiāng)塔坪村鄧家臺組�,小學畢業(yè)后一直在家務農(nóng)����。10歲開始跟隨父輩們學唱山歌、小調(diào)�����,逐漸在本地贏得了民歌王的贊譽。上世界70年代以后開始授徒���,侄女向佐絨在其影響下現(xiàn)已成為桑植民歌的代表性歌手之一����。

向桂之在演唱高腔山歌時����,聲音高吭優(yōu)美,真假聲過渡非常自然���,聲音表現(xiàn)有鉆天如云之感��,其濃厚的“翻天云”演唱特色為眾多來桑采風的專家和媒體關(guān)注�。

2004年到天津參加比賽�����,憑《山歌好唱難起頭》技壓群雄��,當時鳳凰電視臺�����、天津電視臺曾作過采訪報道��;2006年參加首屆桑植民歌賽歌會����,獲優(yōu)秀獎;中國音樂學院�����、中央音樂學院��、湖南師范大學等高校師生先后向他采集高腔山歌���;2008年其演唱的高腔山歌《麥草帽兒十八轉(zhuǎn)》被收錄進《桑植民歌經(jīng)典第一輯》中��。

2013年1月因病去世���。

桑植民歌項目市級代表性傳承人:張家慶

張家慶,男���,土家族���,1973年出生于桑植縣沙塔坪鄉(xiāng)大木塘村;1979年—1987年就讀于洪家關(guān)中心完小�;1987年—1993年就讀于賀龍中學;1993年—1996年就讀于吉首大學民族音樂系�;1996年—1998年1月任教于桑植縣賀龍中學;2000年通過了吉首大學漢語言文學專業(yè)成招考試����,2004獲得了本科文憑。1998年2月至今�����,在桑植縣教師進修學校工作��,負責全縣音樂教師培訓����。

張家慶從小生活在民歌無人不歌、無事不歌����、無處不歌的民歌海洋中,太公�����、奶奶、叔叔是當?shù)芈劽拿窀枋?��,在長輩的熏陶下,7歲就開始學唱桑植民歌�,15歲時已會唱本地民歌近百首。張家慶從進入吉首大學音樂學院起至今����,20多年來,利用寒暑假和下鄉(xiāng)出差之際���,先后到桑植人潮溪�、白石��、西連�����、芭茅溪�、五道水等20多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)采風,并拜當?shù)孛窀鑾煾祹熛蚬鹬?��、李永愛�����、皮喜姑�����、袁紹榮����、尚生武等30多位民間藝人學唱民歌,特別是桑植高腔山歌的演唱技法�,搜集整理民歌資料20萬字。

多年的演唱實踐和原生民歌學習的積累�����,逐漸形成自己獨特的技藝特征:

一�、嗓音圓潤高亢兼具野性美。桑植內(nèi)半縣山勢陡峭��,河谷縱橫�,交通不便的小山村,從小就在感受著濃郁的民族文化的熏陶�,跟隨父老鄉(xiāng)親用聲音來傳遞和表達感情,故而練出了一副好嗓子�,音色飽和圓潤�,音質(zhì)爽朗兼具野性美�����,高等院校的專業(yè)培訓����,更讓他的聲音通透富有磁性��,是桑植民歌新生代傳承人的代表���。

二��、善于博采眾家之長�,潤腔方法獨特����。張家慶在長達20年的民歌采風中,吸取桑植各地高腔山歌的特殊潤腔方法����,融合在自己的演唱技巧里,真假聲運用自如���,既有桑植內(nèi)半縣高腔山歌的婉約�,又有外半縣翻天云的豪放,潤腔方法獨特���。在長達20年的一線教學中�����,張家慶始終堅持把桑植民歌的傳授作為學校音樂課主要內(nèi)容�����,山歌��、小調(diào)����、花燈調(diào)等這些從小跟前輩們學唱的民歌都悉數(shù)教唱給學生們���,學生達數(shù)千人��。在全縣每屆音樂教師培訓中教唱桑植民歌�����。先后給吉首大學�����、中央音樂學院��、星海音樂學院�����、湖南師大���、云南藝術(shù)學院等10多所高等院校百余學生傳授桑植民歌。

在傳承桑植民歌的同時�,張家慶還積極參與到對外宣傳桑植民歌的工作中。1999年參加張家界國際森林保護節(jié)演唱桑植民歌《太陽出來曬山坡》����,2003年,參加湖南���、湖北兩地舉辦的經(jīng)典民歌展演��;2004年參加湖南省第二屆民族民間藝術(shù)節(jié)��,演唱桑植民歌《桑木扁擔》���。2006年參加湖南省藝術(shù)節(jié)演唱桑植民歌《棒棒捶在巖板上》����, 2008年參與演唱的8首桑植民歌被收錄進《桑植民歌經(jīng)典第一輯》中�����; 2009年參加縣委�、縣政府舉辦的“桑植民歌國內(nèi)巡演”(江、浙���、鄂��、深�����、湘)活動�����,大力推介桑植民歌�����。2010年�����,代表張家界市參加在上海世博會�,將桑植民歌推向世界;2010年代表張家界參加第三屆武陵山區(qū)文化節(jié)���,演唱桑植民歌《馬桑樹兒打燈臺》����,為大力推介桑植民歌��。在社會團體實踐中����,一直擔任張家界市音樂家協(xié)會會員�����、桑植縣音樂家協(xié)會秘書長。曾經(jīng)多次擔任全縣大型合唱��、桑植縣直單位����、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場的大型合唱比賽、單位系統(tǒng)合唱比賽���、歌手大賽的專家評委���。

不斷地學習和實踐,張家慶在民歌演唱道路上碩果累累:1995年����,湘西自治州舉辦“中行杯”四省邊區(qū)電視歌手大獎賽,獲大獎賽第二名��。1996年輔導酒鬼酒神鼓酒廠合唱隊獲湘西自治州合唱比賽一等獎���、優(yōu)秀指揮獎�����,1998年獲“炎帝杯”歌手大賽張家界賽區(qū)選拔賽民族唱法一等獎�。1999年參加桑植縣首屆民歌大賽,獲桑植縣“優(yōu)秀民歌手”稱號�。2001年參加縣“青年歌手大獎賽”榮獲二等獎;2002年參加市總工會舉辦的職工歌手大獎賽”���,獲一等獎����;2003年����,參加湖南、湖北兩地舉辦的經(jīng)典民歌展演��;2005年參加全省第二屆少數(shù)民族文藝調(diào)演獲銀獎����;2012年被聘為桑植縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專家委員會委員。

精湛的民歌演唱技藝和默默無聞的民歌傳承讓張家慶贏得了社會各界的高度贊譽��,作為桑植民歌傳承保護的踐行者��,他將夙夜匪懈一往無前地行進���。

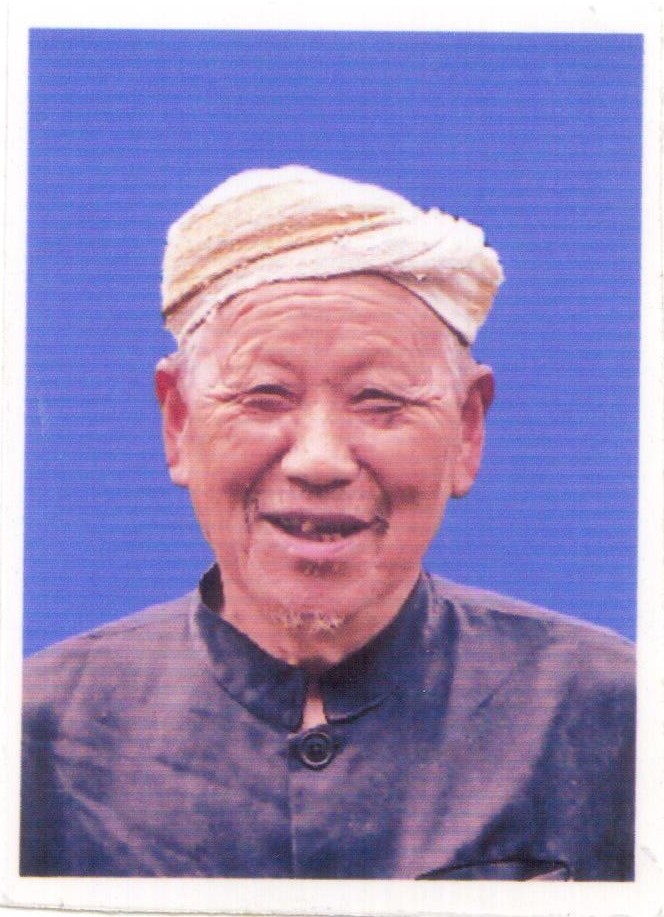

桑植民歌項目市級代表性傳承人:張巧珍

張巧珍,女,土家族�,小學文化,1943年7月出生�����。張家界市桑植縣人潮溪鄉(xiāng)茶葉灣村蔣家組村民����。從小受長輩張福禮、朱臘春���、奶奶哼唱民歌小調(diào)的熏陶,耳濡目染,19歲在生產(chǎn)隊勞動時又跟隨許多歌師傅唱山歌,特別是劉金友老歌師又教給了她許多民歌��。就能把“翻天云”山歌高腔長音的真假聲過渡非常自如����。

在改天換地大興挑梯田時代,經(jīng)常領(lǐng)唱打飛蛾山歌�。和向桂槐、向桂芝�����、張自文等對唱各種山歌�,歌詞即興發(fā)揮, 在田間地頭勞作時����,大家邊勞動邊喊山歌,一天不知不覺就收工了�。平日里,還經(jīng)常和卓金香一起賽歌�,大家相互學習,相互賽歌,帶動了當?shù)卦S多晚輩,和愛好唱山歌的年輕人�,至今已經(jīng)50余年。

張巧珍在演唱桑植民歌時富有特色����。她從小就喜愛唱山歌小調(diào),聲音表現(xiàn)透亮��、清脆優(yōu)美��,其高腔山歌的演唱非常有特色����,盡管年過七十,嗓音依然好����、亮。特別是“翻天云”山歌高腔長音的真假聲過渡非常自如�,兩片聲帶中間發(fā)出的“顫音”(當?shù)剞r(nóng)民叫擂擂兒音)很有特色��,一般人不易掌握,穿透力強��,有鉆天入云之感����,在人潮溪一帶民歌手中,她別具一格����,深受老百姓喜歡,她是演唱“翻天云”山歌版調(diào)最具魅力特點的人��。嗓音好���、歌兒多���,演唱富有情趣。張巧珍的民間小調(diào)演唱的委婉動聽��,如泣如訴�����,詼諧幽默,特別有感染力�。她演唱的《燈草花兒黃》、《十摸》���、《輕輕巧巧》�、《白鶴起翅腿腿兒伸》�����,每首歌都是一個故事的敘說���,令人陶醉�����,令人感動���,向她學歌的長者、中壯年�����,對她評價相當高,她雖只讀3年書�����,可她自己編了好多首山歌詞����,比喻性強��,活靈活現(xiàn)���,群眾喜聞樂見���。

經(jīng)常在人潮溪鄉(xiāng)中學為學生義務教唱桑植民歌,幾個年級600余人����,張?zhí)艺洹堊札埵歉龑W的�,山歌小調(diào)都唱得好、歌詞變化多端�����。調(diào)子大部分都是“翻天云”�。特別是向佐絨最愛向我學當?shù)氐倪@些土民歌,她每次回鄉(xiāng)里來不放過我問這問那,用筆記,最用心學,我也很喜歡她��。認真回憶后給她認真教.傳授給她�����,反正我時刻都想把我全部的歌傳承給大家����、社會�����。

由于張巧珍嗓音宏亮歌兒多�,有獨特的風格和演唱技藝,很受外界關(guān)注��。有中國音樂學院�����、天津衛(wèi)視���、浙江師范大學�����、湖南師范大學�、吉首大學音樂舞蹈學院、上海美國學校等高等院校師生的采風��。

桑植民歌項目市級代表性傳承人:趙吉林

趙吉林��,女�����,土家族�,1979年出生于桑植縣白石鄉(xiāng)巖門村�;1989年—1994年就讀于白石鄉(xiāng)中心完小��;1994年—1996年就讀于人潮溪鄉(xiāng)中學�����;1996年—1999年就讀于湖南省桃源師范學校�;1999年—2008年任教于桑植縣澧源鎮(zhèn)第一小學;2000年趙吉林參加了吉首大學??谱钥迹@得了漢語言文學專科文憑���。2008年至今�����,趙吉林在桑植縣教育局基礎(chǔ)教育股負責全縣幼兒教育和藝術(shù)教育工作���。

趙吉林從小生活在民歌世家,太爺爺和爺爺是遠近聞名的民歌手���,從小在爺爺?shù)难障?���,趙吉林5歲開始學唱民歌�,17歲時已會唱本地民歌100多首??忌咸以磶煼肚埃w吉林跟隨爺爺在鄉(xiāng)村的土戲臺上演唱桑植民歌數(shù)百場�。1996年至2008年,趙吉林從桃源師范畢業(yè)后就一直在澧源一小擔任音樂老師���,長達12年的一線教學�����,趙吉林把桑植民歌的傳授作為該校音樂課主要內(nèi)容����,山歌、小調(diào)����、花燈調(diào)、蒿草鑼鼓調(diào)等這些從小跟父輩們學唱的民歌趙吉林都盡數(shù)教唱給學生們���。2009年���,趙吉林在全縣的音樂教師培訓中教唱了桑植民歌31首�����;2013年�,參加全市校本教材《綠色的歌謠》編排工作,共有8首桑植民歌編入此校本教材中��。趙吉林爭取縣文廣新局支持��,編輯出版了《桑植民歌精典傳唱一百首》進課堂,組織開展了桑植土家白族舞蹈廣播操進操場�。

考上桃源師范讀書的頭一年,桃源縣舉辦“財貿(mào)杯”歌手大獎賽���,趙吉林以一首《馬桑樹兒塔燈臺》的地道桑植民歌��,一舉奪得大獎賽第一名�。1999年參加桑植縣首屆民歌大賽���,獲桑植縣“優(yōu)秀民歌手”稱號���。2000年受市國土局邀請,參加“省國土系統(tǒng)歌手大獎賽”�����,獲二等獎��;2001年參加縣“青年歌手大獎賽”榮獲一等獎��; 2004年�����,全省中小學音樂教師技能大比拼活動中,獲得聲樂類銀獎�����;2005年演唱桑植民歌參加全省第二屆少數(shù)民族文藝調(diào)演獲銀獎���;2006年10月��,在全市文藝調(diào)演中�����,輔導的校民歌合唱隊奪得一等獎����。

民歌世家的影響和多年民歌演唱的實踐���,趙吉林形成了自己演唱桑植民歌的特征:

一、嗓音圓潤高亢又具柔美性�����。桑植白石鄉(xiāng)山勢陡峭����,峽谷縱橫���,特殊的地理環(huán)境孕育了趙吉林一副好嗓子,音色圓潤柔美����,音質(zhì)爽朗有磁性,聲音表現(xiàn)高亢明亮��。

二���、演唱風格沉穩(wěn)大氣����。趙吉林從小生活在民歌世家��,爺爺是遠近聞名的民歌手�,特別擅長高腔山歌—翻天云,趙吉林吸收父輩演唱高腔山歌的技巧��,真假聲運用自如����,聲音表現(xiàn)松弛富有穿透力����,多年的演唱實踐和原生民歌的積累����,趙吉林逐漸形成自己沉穩(wěn)大氣的演唱風格。

在傳承桑植民歌的同時��,趙吉林還積極參與到對外宣傳桑植民歌的工作中��。2003年�,代表張家界市參加在河南舉辦的中博會;2003年����,參加湖南、湖北兩地舉辦的經(jīng)典民歌展演����; 2006年3月,中央電視臺大型電視紀錄片《再說長江》專程來桑植拍攝桑植民歌�����,趙吉林演唱的桑植民歌編入第19集中�;2008年去北京參加央視音樂頻道《民歌中國》欄目桑植民歌專場錄制;2008年演唱的5首桑植民歌被收錄進《桑植民歌經(jīng)典第一輯》中��;2011年��,參加全省宣傳系統(tǒng)舉辦的文藝演出��;2012年�,代表張家界市參加省教育廳舉辦的民歌、民舞�����、民樂藝術(shù)展演��,給大家演唱了桑植民歌����。

精湛的民歌演唱技藝和強烈的文化遺產(chǎn)傳承責任感讓趙吉林贏得了社會各界的贊可,在民歌傳承的道路上她毅然孜孜不倦默默地前行��。